01. Long Time

02. Burned Down

03. Claire

04. Ready

05. Holdin´ On

06. Reno

07. Fire Woman

08. Spread Your Wings

09. Kickin´ Up The Dust

10. Hang Tough

11. You Got Something

Spielzeit: 46:16 min – Genre: Hardrock, Melodic Rock, Progressive Rock – Label: Lions Pride Music – VÖ: 29.04.2024 – Page: –

Die deutsche Band SHEELA ist bekannt für ihren wilden Stilmix, der keinerlei Scheuklappen trägt. Angefangen von lupenreinem Heavy Rock klassischer Prägung (manchmal bluesig angehaucht) über moderne Ansätze bis hin zu progressiven Elementen vereint die nach einer keltischen Göttin benannten Kapelle ziemlich alles. Allerdings flog die 1992 gegründete Combo dabei immer unter dem Radar großer Plattenfirmen und damit auch großer Fanmassen. Was aber nicht bedeutet, dass die Band aus Wiesbaden nicht mit großen Namen auf der Bühne stand. Angefangen von den SCORPIONS bis hin zu NAZARETH, MANFRED MANN oder POISON, FATES WARNING und STYX war das Engagement durchaus sehenswert.

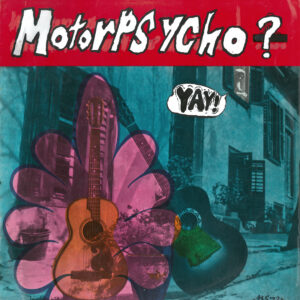

Und doch blieb die Band ein ewiger Geheimtipp, den ich persönlich zufällig 2001 mit ihrem dritten Album „Straight Hearted Ones“ entdecken durfte. Zu dieser Zeit arbeitete ich in einem Plattenladen und checkte so ziemlich alle Neuzugänge im Rockbereich aus, so auch SHEELA. Natürlich wanderte der Silberling umgehend in die Einkaufstüte. Allerdings blieb das auch mein einziger Kontakt – bis heute. Denn Lions Pride Music veröffentlicht dieser Tage das 1995er Debüt „Burned Down“ neu. Komplett neu gemixt und gemastered von Keyboarder Markus Teske himself und mit frischem Artwork versehen wagt „Burned Down“ also einen neuen Anlauf.

Die Platte hatte seinerzeit übrigens in Japan recht großen Erfolg und wurde im Burrrn-Magazine mit 86 Punkten gewürdigt. Zurecht, denn was Wolfgang Weber (vocals), Christian Moser (guitars), Markus Teske (keyboards), Tony Spagone (bass) und Jojo Nimtz (drums) über diese Dreiviertelstunde Spielzeit bieten, ist feinste Bespassung für Erwachsene, die gerne gute Rockmusik hören. Keine Plattitüden, keine Klischees, einfach nur handgemachte Musik erster Güte.

Eigentlich sollten Nummern wie „Spread Your Wings“ oder „Burned Down“ gängige Rockhits sein. OK, letztere erinnert mit seinem Groove schon etwas an die STYX Nummer „Love Is A Ritual“ – sei es drum. Aber auch den Opener „Long Time“, die melodische Hymne „Reno“ oder „Holdin´On“ solltet Ihr antesten (siehe Video weiter unten). Und überhaupt habt Ihr mit diesem Re-Release die Chance, Euch ein tolles Stück deutscher Hardrockgeschichte unter den Nagel zu reißen. Besser spät als nie, Ihr werdet es sicher nicht bereuen. SHEELA bieten hier genau die richtige Mischung aus Professionalität, Unbekümmertheit und den ein oder anderen stilistischen Blick über den Tellerrand.

Bei meiner Wertung greife ich einfach mal die des legendären Burrn-Magazines auf.

Stefan